[블챌] 개척하기를 선택하기 : 『아무튼, SF게임』, 〈붕괴: 스타레일〉

처음 컴퓨터가 집에 들어오던 날을 기억하지는 못하지만, 내 기억 속 최초로 플레이했던 게임은 〈디아블로〉였다. 동년배의 게이머라면 대부분 〈디아블로 2〉를 플레이해 보았을 테지만, 내가 지금 말하는 디아블로는 그 게임이 아니라, 최초의 〈디아블로〉 그러니까, 시리즈 1편이다. 정확한 시기는 기억나지 않고, 단편적으로만 뜨문뜨문 남아있는 기억 속에서, 나는 아주아주 어릴적, 아마도 초등학교 저학년 시절에 그 게임을 아주 잠깐 해 보았었다. 물론, 〈디아블로〉는 청소년 이용불가 게임이니 내가 구매한 건 아니고, 친척인지 아버지인지 불확실한 누군가의 PC에서 아주 잠깐 조작해보았을 뿐이다.

그 뒤로는, 『아무튼, SF게임』의 저자 김초엽 작가처럼 온라인 게임인 〈바람의 나라〉를 플레이하기도 하고, 우리 또래라면 누구나 한번쯤 해 보았을 〈포켓몬스터 : 골드〉를 어딘가에서 다운 받아(저작권이라는 인식이 아예 없던 시절이다) 수없이 반복해서 클리어하기도 했다. 중학교 때 〈마비노기〉는 내게 또 하나의 삶이었고, 고등학생이 되어서는 〈블레이드 앤 소울〉과 〈문명〉이 학업에 지대한 지장을 주기도 했다. 나는 글로 된 『삼국지』보다 〈삼국지: 조조전〉을 먼저 접했고(물론, 그보다 이전에 만화 삼국지를 본 것 같기도 하지만 가물가물하다), 어릴 적 책이 닳도록 읽을 정도로 좋아했던 『룬의 아이들』은 사실 〈테일즈위버〉를 플레이하기 시작한 뒤에야 처음 알게 된 소설이었다.

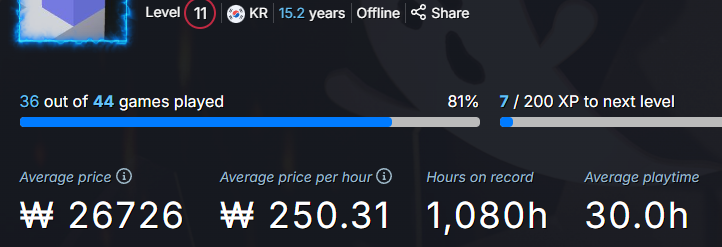

그렇게 기억이 가물가물한 어린 시절부터 오늘까지 게임은 내게 큰 비중을 차지하는 취미생활이었고, 어쩌면 삶의 일부라고 해도 과언이 아닐지 모른다. 15년 전에 가입한 스팀 계정의 총 플레이타임은 고작 1,080시간밖에 되지 않지만, 그동안 플레이타임을 확인할 수 없는 온라인게임들(접고 복귀하기를 끝없이 반복했던 〈마비노기 영웅전〉에서 오늘의 〈로스트아크〉에 이르기까지)이나 패키지로 구매했던 CD게임들, 플레이스테이션과 닌텐도 게임들을 이것저것 해 왔던 걸 생각하면 그래도 꽤나 경력이 길다고 자부할 수 있을 테다.

서두가 아주아주 길었지만, 그렇다고 오늘 내 게임 플레이의 역사 이야기를 하려는 건 아니고, 그냥 오늘 하려는 이야기를 하기에 내가 어떤 일종의 자격 조건을 갖추었다는 말을(그런게 필요할 리가 없지만) 하고 싶어서였다. 오늘 스페셜 포토덤프 챌린지의 주제는 에세이 『아무튼, SF게임』, 그리고 2.4버전이 중반이 지난 후에야 끄적이는 〈붕괴: 스타레일〉 2.3버전, 이 두 작품에 대한 짧은 소회일 뿐이다.

인생에는 분기점이 있다. 보통은 갑작스레 닥쳐오고, 급히 결정하고 나면 돌이킬 수 없는, 그래서 시간이 흐른 후 '만약 그때 다른 선택을 했다면 어떻게 달라졌을까' 곱씹게 만드는 순간들이다.

김초엽, 『아무튼, SF게임』 p.71

〈붕괴: 스타레일〉의 프롤로그, 아무런 사전 지식 없이 진행되는 스토리 속에서 처음으로 플레이어에게 주어지는 선택지는 이야기를 이끌어 나갈 주인공 캐릭터, '개척자'의 성별을 설정하는 것이다. 선택이 끝나면, 개척자를 깨운 '카프카'는 주인공에게 아주 파편적인 정보만을 전해주고 떠나며 이 말을 남긴다. "선택의 순간이 오면, 후회할 짓은 하지 말렴."

우리는 삶에서 때로는 의식적으로, 또 대부분은 무의식 중에 수많은 선택을 하며 살아간다. 하지만 그중 기억에 남는 분기점들만을 가리켜, 우리는 '선택'을 했다고 이야기한다. 많은 게임에서 '선택'은 마음만 먹으면 되돌릴 수 있는 행동이지만, 삶에서는 그렇지 않다. 선택의 결과를 확인하고, 아쉬웠다고 해서 그 시간으로 돌아갈 방법은 없다. 현실에서 선택이 갖는 무게는 한없이 무겁다. 다른 선택의 결과를 평생 알 수 없기 때문에, 격하게 말하자면 우리는 언제나 '후회할 선택'만을 반복하며 살아간다.

그런데 만일 내가 내리는 결정이, 고심 끝에 고른 선택지가, 실은 '내가' 고른 게 아니었다면? 결정론과 자유의지의 싸움은 아주 오랫동안 이어진 논쟁이다. 우리는 내가 나아가는 길을 정말 '스스로' 만들고 있는 걸까? 인간은 자유로운 존재라고들 하지만, 우리가 실제로 선택할 수 있는 선지에는 언제나 한계가 있기 마련이고, 내 의지라고 생각했던 결정들은 실은 주변의 영향을 강하게 받는 행동이기 십상이다.

게임의 선택도 대개 그렇다. 유저의 선택이 엔딩을 바꾸는 게임들이 요즘은 많아졌지만, 결국은 정해진 틀 안에서 이루어지는 연극에 지나지 않는다고 할 수도 있다. 우리가 선택하는 것들이 결말에 아무런 영향을 줄 수 없다면, 이 모든 행동에 무슨 의미가 있을까?

스타레일, 특히 2.x버전의 메인 무대인 '페나코니'의 서사는 '선택'이라는 주제에 초점이 맞추어져 있고, 이야기는 은하열차를 타고 다양한 세계를 누비는 '개척자' 일행을 주인공으로 삼은 만큼 줄거리 내내 '개척'이라는 키워드를 중심으로 진행된다. 페나코니 스토리에서 선택과 개척은 같은 의미이기도, 조금은 다른 의미이기도 하다.

결말이 이미 정해져 있다 해도 상관없어. 사람이 바꿀 수 없는 일은 정말 많거든.

하지만 그 전에 결말을 향해 가는 길에서 우리가 할 수 있는 일 역시 많아.

그리고 「결말」도… 이에 따라 완전히 다른 의미를 갖게 되기도 해.

그게 바로 「여정」에 담긴 의미야.

… 하지만 나는 엔딩 이후의 세계를 생각한다. 개인은 도저히 바꿀 수 없어 보이는, 체념과 무력감으로 가득한 세계에서도 누군가는 이상을 좇아간다. 그러다 그것이 무의미하지 않다는 것을, 희미한 빛이 있다는 것을 알게 된다. 그것을 목격한 이들이 있다면 이후의 세계는 고정된 것이 아니다. 이후의 세계는 오지 않아서 열려 있다. 그리고 이 세계 속에서, 플레이어는 아주 미약한 자유의지와 영향력을 가지고 있을 뿐이지만, 그럼에도 여전히 선택하기를 선택할 수 있다. '선택할 수 있다는 환상'을 믿기를 선택하는 것이다.

김초엽, 『아무튼, SF게임』 pp.89-90

결말이 정해져 있다고 해서 의미가 사라지는 건 아니라고, 두 이야기는 함께 입을 모아 말한다. 의미는 결정되어있지 않다. 내일이 정해져 있다 해도 내가 바라는 길을 향해 걷는 것. 개척하기를 선택하는 것. 그게 아름다운 방향성일지 모른다.

정리하지 못한 끝에 고민만 하다 발행한 시즌 1 마지막 스페셜 포토덤프는 결국 쓰긴 썼지만, 아쉬움이 많은 글이 되었다. 주제를 정하고 써야겠다고 마음 먹은 건 벌써 4주나 된 것 같은데, 왜 이렇게 되었을까? 또 '후회할 선택'을 하나 늘리고야 만 하루다. 기간 안에 발행해 두고 다시 수정에 수정을 반복하는 지금에도 이 글이 완성될 것 같지가 않다. 그래도 일단 뛰어드는 선택 자체에 의미가 있는 거 아닐까.