문화전쟁과 오타쿠 마케팅, 정치는 어디에 - 맥도날드 제팬, 맘스터치 X 블루 아카이브

올해 가장 인상 깊은 광고는 무엇인가? PC의 버드라이트? 기묘한 조합의 '바펜하이머'? 뉴욕시의 'WE❤NYC'? 재밌는 사례가 많지만, 맥도날드 제팬의 애니메이션을 뽑고 싶다. 나는 애플이나 나이키 같은 광고보단, 정갈하고 직관적인 광고에 끌린다. 상업적 미니멀리즘과 추상성, 정신없는 연출, 지나치게 매끄러운 편집엔 정이 안 간다. 다만 맥도날드 제팬은 문화 전쟁에 휩쓸렸다. 한편에선 가부장제 혐의로 난도질당했고, 다른 한편에선 PC 조롱(anti-woke)의 재료로 동원됐다. 가부장제는 필요한 논점이지만 정도가 심했고, 반 PC는 부끄러운 무식일 뿐이다. 트렌스젠더 흑인이 출연한 3년 전 미국 광고가 지금 소환돼 조롱당할 때, 나는 절망했다. 그러면 여기서 누가 이득을 봤을까? 아마 맥도날드가 웃지 않았을까.

조금 엉뚱한 생각을 했다. 맥도날드 제팬의 광고가 인상적인 이유는 최근 한국의 '오타쿠' 현상과 관련 있지 않을까? 'KIDDING 챌린지'는 흥미로웠다. <로리신 레퀴엠>은 섬뜩했다. 우마무스메 사건은 놀라웠다. 그리고, 피자알볼로-원신 콜라보는 뜨거웠다. 오타쿠들은 부끄러움마저 기꺼이 소비했다. 맘스터치도 흐름에 올라탔다. 지난 16일, 맘스터치 X 블루 아카이브 콜라보가 시작됐다.

나는 오타쿠다. 그리고 좋고 나쁨을 떠나, 오타쿠는 부끄러운 현상이다. 이를 가장 적나라하게 드러내는 사례가 <로리신 레퀴엠>이다. <로리신 레퀴엠>이 인기를 끌 때, '세상이 망해간다'는 반농담이 함께 유행했다. 반농담은 나머지 반 정도의 진실을 담보한다. 굳이 <로리신 레퀴엠>까지 가지 않더라도, 당장 블루 아카이브만 봐도 찝찝한 측면이 있다. 한껏 변태적으로('업계'에서 칭찬으로 쓰인다) 모에화된 미성년자 여성 캐릭터를 당당하게 소비하는데, 그 배경에 적극적인 마케팅이 있다면, 분명 뭔가 잘못됐다.

그러나 문화전쟁은 안 된다. 취미에 완전무결한 도덕성을 요구해선 안 되고, PC의 방향성을 부정해서도 안 된다. 물론 더 중요한 문제는 문화전쟁의 과정에서 진보적 논점이 소멸하는 상황이다. 이것이 가장 잘 드러난 사례가 맥도날드 제팬이다. 광고가 그리는 '정상성'이 그렇게 중요했을까? 그러려면 광고가 기존의 봉건적 질서를 재생산해야 한다. 그러니 묻는다. 정말 재생산했는가? 낭만화하는 데 그치거나, 위선을 떨진 않았는가? 나는 맥도날드가 아름답고 평화로운 가정을 만들었다고 생각하지 않고, 다만 세계를 지배했다고 생각한다. 버드라이트도 마찬가지다. PC에 아무런 기여도 못 했다. 심지어 마케팅마저 실패했다.

물음은 광고의 표면이 아닌 이면에 던져야 한다. 제국주의적 패스트푸드 체인이 과연 정치적으로 올바를 수 있긴 한가? 어떻게 보면 한가한 논점이지만, 적어도 문화전쟁보단 현실적이고 실용적이다. 지금은 러-우 침공과 가자 지구 충돌이라는 명백하게 정치적으로 잘못된 전쟁이 일어나고 있다. 그리고 내년엔 대만 총통 선거 등 중요한 선거가 많다. 격변의 상황엔 눈을 크게 뜨고 정신을 차려야 한다.

PC 논쟁에 휘말리면 진보적 상상력이 무너진다. 문화전쟁은 열기에 비해, 내용이 천편일률적이다. 진부한 진보만큼 형편없는 입장은 없다. 대중문화의 '빻은' 부분에 집착하는 비평은 대개 뻔하거나, 작위적이다. 물론 PC를 버려선 안 되지만, 진부함은 버려야 한다. 어렵지만, 가능한 일이다. 일례로 정희진의 비평은 끝내주게 재밌고 정치적이다.

'울면서 콧물을 흘리는 미소녀'를 극찬하는 블루 아카이브 개발자 회의실

블루 아카이브의 김용하 디렉터는 <세바시>에서 '모에'를 강의했다. 커뮤니티에선 관객의 어리둥절한 표정과 대조되는 김용하의 당당함이 화제였다. 나는 이것이 상징적인 장면이라고 생각한다. 진짜 오타쿠(혼모노)는 당당하다. 김용하는 멋진 얘기만 늘어놓는 <세바시>에 크게 한 방 먹였다. 그리고 거기엔 악의가 없었다. 유머와 저항의 가능성이다.

이제 오타쿠는 공공장소에 침투한다. 지하철에 광고를 건다. 프렌차이즈를 뒤덮는다. 그런데, 왜? 나는 답답한 분노를 읽는다. 가뜩이나 피곤한 청년이 온갖 미디어에서 'MZ'로 타자화될 때, 분노는 임계를 넘었다. 다만 우리는 피곤하다. 부머를 욕하겠는가 뭘 하겠는가. 어차피 승산도 없다. 굳이 힘 빼고 싶지 않다. 이런 상황에서, MZ는 오타쿠로 변신한다. 청년의 감정이 풍경 밖으로 밀려날 때 MZ는 타자화됐다. 개념 없는 신입 소리를 듣기 싫어 전전긍긍하는 모습은 지워졌고, 당돌한 모습만이 돌출됐다. 당돌함은 86에게 익숙한 풍경이었고, 곧 '무개념'으로 재정의됐다. 그러니 우리는 풍경을 교란한다. 싸가지 없고 눈치 없고 이기적인 MZ는, 화장실에서 몰래 우는 신입사원이자, 뻔뻔한 오타쿠다. 오타쿠는 MZ의 전유다.

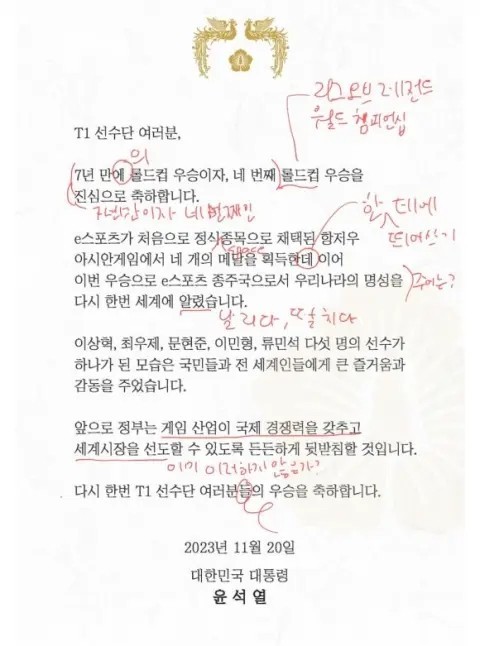

판은 다시 깔렸다. 주도권이 넘어간다. 청년이 주도하고, 86이 휩쓸린다. <세바시>의 청중은 당황한다. 어떻게 대응할 것인가? '리그 오브 레전드 월드 챔피언십'에 힌트가 있다. 정확히는, 오답 노트다. 국민의 힘은 'GG 현수막'으로, 윤석열 대통령은 '롤드컵' 축전으로 우리를 놀라게 했다. 그렇다면 민주당은? 어설프게 시류에 탑승하나 싶더니, 아니나 다를까 '정치는 모르겠고, 나는 잘살고 싶어'로 경이로운 실력을 보여줬다. 기존 문법은 바뀐 풍경에 겉돈다. 정치는 청년에게 다가올 방법을 진지하게 고민해야 한다. 지금 이 역할을 수행하는 정치인은 아쉽게도 이준석이 유일하다. 그리고 이준석이 청년의 희망이라면, 답이 없다. 중요한 건 이준석 신당의 창당 유무가 아닌, 진보적 상상력이다. 보수뿐 아니라 진보까지 무능하다면, 준스톤은 깨지지 않는다. 새로운 풍경에 대처할 기민함이 요구된다.